“航空地质一号”对珠峰区域进行测量。资料图片

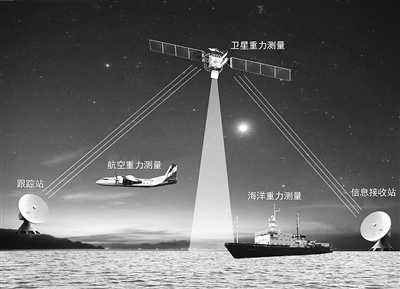

多种测量手段,帮助人类“透视”地球。资料图片

近期,自然资源部中国地质调查局在西藏正式开展我国首次海洋性冰川航空探测。由中国航天科工集团某所研制的航空重力仪,为破解海洋冰川厚度测量难题提供了有力保障。

为什么需要从天空探测地球?传统的重力测量技术严重依赖地面布点,效率低且范围有限,难以覆盖广袤地区和复杂地形。航空重力测量技术可以快速扫描数万平方公里的区域,绘制出高精度的重力场图。这些重力场图,隐藏着石油、矿产等资源的分布,揭示出水下、地底的构造,为资源开发和国防安全提供了重要空间地理信息。

重力测量技术如何一步步挖掘出深藏的秘密?航空重力测量技术又有哪些独特之处?请看本期解读。

重力测量技术发展历程

人类天生具有好奇心,渴望理解世界运行的规律。理解的第一步,就是将模糊的定性描述,如“很热”“很快”等,转化为精确的定量数据,如“50摄氏度”“每秒100米”。量化后,才能建立模型,总结规律,探索未知。从确定零件尺寸确保工业生产合格,到测算天体运行轨迹支撑航天探索,测量都是人类认知世界、改造世界的基础工具。

当前,主流测量手段已覆盖多个领域:力学领域用游标卡尺测长度、电子秤测质量,热学领域用红外温度计测温度,电学领域用万用表测电流,地球物理领域则常用磁法仪、地震仪等探测地球内部特性。而在地球物理测量中,重力测量是极具特殊性的一类。它通过绝对重力仪、航空重力仪甚至卫星,测量不同地点的重力加速度,捕捉因地球内部物质密度差异而产生的“重力异常”。它既能为地质勘测寻找矿产资源提供数据,也能辅助监测冰川融化、板块运动等地球动态变化,是人类“透视”地球、研究地球的关键技术之一。

重力测量的精度不仅依赖于传感器与定位技术的进步,更与数据处理方法的发展密不可分。近百年来,重力测量技术经历了从实验探索、成熟应用再到快速发展的历程。

20世纪上半叶,重力测量从陆地走向海洋。科研人员尝试了多种不同原理的仪器,致力于在复杂的海洋环境中实现相对重力测量。1903年,有研究者首次使用气压式海洋重力仪在海上开展测量;1923年,潜艇重力测量借助摆仪取得重要进展,该项技术后来被广泛用于水下导航与隐蔽作战区域的地形测绘;1949年,振弦式重力仪问世……这些早期的仪器结构简单、适应性强,但普遍存在精度低、易受干扰、稳定性不足等局限。

20世纪60至80年代,随着海洋资源勘探和军事需求的提升,重力测量进入成熟阶段。各国研究机构陆续推出摆杆型重力仪和轴对称型重力仪,显著提高了抗干扰能力和海上测量精度。这一时期,海面船载重力测量取得了实质性进展,成果广泛应用于水下障碍物和潜艇探测。

重力测量从海洋走向空中,则得益于20世纪90年代全球定位系统的发展。差分全球定位系统技术(一种利用基准站来修正GPS信号误差,从而显著提高GPS定位精度的技术)逐渐成熟,使得航空重力测量技术取得突破性进展,并逐渐实现商业化应用。

进入21世纪,重力测量迎来了多技术融合与智能化飞跃的新时期。在军事和民用多方面需求的推动下,重力仪不断更新换代。随着无人平台的应用拓展,重力仪正朝着高精度、高稳定性、低功耗、小型化与智能化的方向持续演进。量子精密测量技术的引入和空间测量平台的应用,将会使人类对地球的认识迈上一层新的台阶。

开启地球勘探新“视”界

航空重力测量是一种利用装载在飞机上的精密测量系统,通过感知地球重力场的细微变化,来反演地下结构、探测资源的先进地球物理勘探技术。

与传统测量方式相比,航空重力测量具有高效快速、覆盖广阔、不受地形限制等显著优点,能够在极短时间内完成大面积区域的数据采集。更重要的是,它作为一种非侵入式遥感手段,可以在完全不接触目标的情况下对目标进行探测,在多个领域都有很高的价值。

广域勘探。航空重力测量可实现每日数千平方公里的高效扫描,特别适用于海洋、极地、森林等人类难以抵达的区域,填补了卫星与地面测量之间的空白。

深地解析。航空重力测量能反演地下构造,揭示出断裂、盆地、火成岩体等地质模块,以支撑地质灾害评估。

资源洞察。航空重力测量获得的高分辨率重力异常图,可指示油气、矿产和地下水等资源的分布,快速圈定海上油气远景区和天然气水合物分布,减少钻探盲目性。

现代航空重力测量融合了高精度传感、组合导航、振动抑制与智能算法等一系列先进技术,能从空中高效、精准地捕捉地球重力的细微变化,从而揭示地下结构与资源分布。航空重力测量技术的出现,掀起了一场勘探革命——勘探不再依赖地面设备逐点测量,而是通过机载集成系统,实现对大范围区域快速、连续、高分辨率扫描,真正做到“不挖一寸土,能解地下密”。

现代航空重力测量的核心是捷联式重力仪。捷联式重力仪主要测量重力异常和水平重力扰动。它通过物理原理与信息算法的结合,实现了传统方法无法比拟的勘探效率与精度。基于经典力学原理的静电悬浮重力仪,能感知微伽级信号,“倾听”地球细微的“呼吸”,适用于多数航空重力探测任务。代表前沿技术的原子干涉重力仪灵敏度极高,可用于探测水下目标,具备重要的战略价值。

信息融合算法是航空重力测量系统的“大脑”。惯性传感器系统(INS)与全球导航卫星系统(GNSS)的数据融合,构成航空重力测量的“神经中枢”。INS实时感知飞机的加速度与角速度。GNSS提供厘米级位置与速度信息,通过融合算法补偿惯性器件误差,并提供提取重力信号所需的高精度运动参数。因此,航空重力测量技术不仅用于资源勘探,还可为远程武器制导和无人作战平台提供高精度重力基准。

低频滤波器是航空重力测量不可或缺的保障。合理设计的巴特沃斯滤波器或有限冲激响应滤波器,能有效滤除飞机运动引起的高频噪声,还原出纯净的重力扰动信号。这使得航空重力测量系统在复杂的环境中,也能获得可靠稳定的数据。

高空俯瞰,量天测地。航空重力测量犹如给地球“做CT”,为地球勘探开启了一个崭新的“视”界。那些埋藏在地下的秘密,就隐藏在一张张重力异常图中。

精度的博弈,极限的挑战

在高空捕捉由地下密度差异引起的微小重力变化,如同在波涛汹涌的海面上精准分辨出一片雪花落下的涟漪。为了“倾听”到地球近乎虚无的“耳语”,科学家们必须与一系列“噪声”不懈地博弈。

精度是航空重力测量的核心挑战。一方面,重力扰动信号极其微弱,易被飞机运动噪声淹没;另一方面,惯性器件的精度受温度、振动影响明显,且存在随时间漂移的问题。如何在高动态飞行环境中实现稳定、精准的数据采集,是当前面临的主要技术难题。

多源噪声干扰让人们获得清洁和可靠的数据变得尤为困难。一是运动噪声占主导,飞机加速度、姿态变化、大气湍流等所产生的干扰,远强于真实重力信号,传统滤波方法难以完全剔除,恶劣气象条件下数据质量更容易急剧下降。二是系统误差藏隐患,高精度重力传感器、惯性导航和GNSS等子系统的微小偏差会在结果中被放大,而空中的各种标定缺乏基准,只能依靠地面基准点传递验证,制约了整个系统的绝对精度。

此外,航空重力测量技术集成复杂度高,多个独立系统需高度协同,任何环节失误都会影响整体精度,对系统设计和工程实施提出了极高要求。重力仪采集到的数据,需要依赖专业人员和高性能计算设备,经过复杂算法的处理和解译,才能转化为有用信息。即使获得了有效的数据,也存在“解释多解性”的难题——同一重力异常可能对应不同深度、密度和规模的地质体,仅凭重力数据难以确定地下情况,必须结合钻井等多种手段综合判断。

这些因素使得航空重力测量的应用成本和技术门槛相对较高。然而,航空重力测量能为人类社会带来的回报更加令人期许。它有望在全球变化监测、深地深海透视、国防安全预警等领域发挥更大作用,成为人类理解地球系统和支撑国家安全的重要工具。特别是在未来的军事应用中,高精度重力数据可与人工智能结合,构建起智能化战场环境保障系统,为无人平台集群作战、远程精确打击和深海对抗提供支撑。

高精度探测的背后,是对技术极限的不断挑战。借助“天空之眼”,洞察地球变迁。当这些“探测密码”被逐一破解,未来的地球物理勘探将属于掌握航空重力测量的探索者——他们看得更深远、更清晰、更全面,必将为人类认识地球、勘探资源、应对挑战带来新的机遇、提供新的动力。